はじめに

2025年9月22日に告示された自民党総裁選は、石破茂首相の退陣表明を受けて実施される重要な選挙である。5名の候補者(小林鷹之、茂木敏充、林芳正、高市早苗、小泉進次郎)が名乗りを上げ、日本経済の課題である物価高対策の一環として「年収の壁」問題への対応が主要な争点となっている。

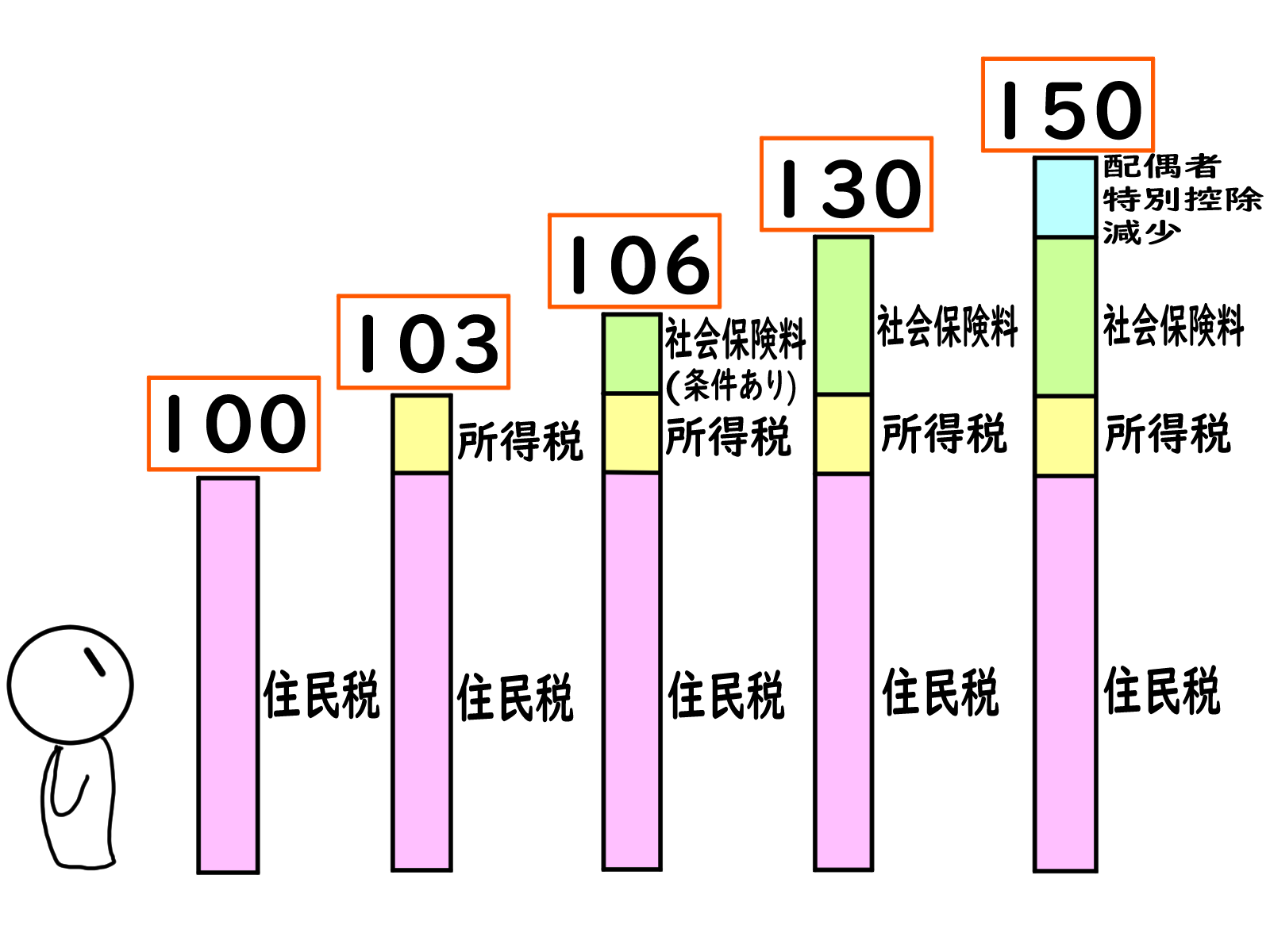

現在、年収103万円を超えると所得税が発生する「103万円の壁」が多くの働き手の就労調整の原因となっており、労働力不足が深刻化する中で経済政策上の重要課題となっている。石破政権下では条件付きで160万円への引き上げが決定されているが、国民民主党は178万円への引き上げを要求しており、総裁選候補者がこの問題にどう向き合うかが注目されている。

各候補者の年収の壁戦略

高市早苗氏:積極的な引き上げ支持

高市早苗前経済安全保障担当相は、年収の壁問題において最も明確な立場を示している。24日の日本記者クラブ主催の討論会で「年収の壁の引き上げに賛成」と明言し、国民民主党が求める178万円への引き上げに賛同する姿勢を鮮明にした。

高市氏の戦略の特徴:

- 連立重視のアプローチ:「3党幹事長協議で合意をした点は守るべきだ」として、自公国3党連携を前提とした政策推進を重視

- 包括的な税制改革:年収の壁引き上げと併せて「給付付き税額控除」の制度設計着手を掲げ、より包括的な税制改革を志向

- 積極財政路線:「赤字国債の発行もやむを得ない」との発言からも分かるように、財政出動を辞さない姿勢

この戦略は、野党との連携を重視する現実的なアプローチである一方、財政健全化への懸念を金融市場から持たれるリスクも含んでいる。

小泉進次郎氏:インフレ対応型の制度設計

小泉進次郎農林水産相は「インフレ対応型経済運営」を掲げ、年収の壁を物価や賃金上昇に合わせて動的に調整する仕組みを提案している。

小泉氏の戦略の特徴:

- 基礎控除の自動調整機能:「基礎控除を物価や賃金の上昇に合わせて引き上げる」として、制度の持続可能性を重視

- 段階的なアプローチ:国民民主党との連携については「一致点を見いだすことができるのか誠実に協議する」として、慎重な姿勢を維持

- 投資促進との連動:設備投資減税の拡大とセットで経済成長を促進する総合的な経済政策として位置づけ

この戦略は、制度の安定性と持続可能性を重視するアプローチだが、即効性の面で課題がある可能性がある。

小林鷹之氏:定率減税による包括改革

小林鷹之元経済安全保障担当相は、所得税の抜本的な改革を目指し、その実現までの時限措置として「定率減税」を提案している。

小林氏の戦略の特徴:

- キャップ制の導入:「納税額の多い高所得者ほど減税の恩恵を受ける」課題に対して上限設定で対応

- 段階的改革:年収の壁問題を含む包括的な所得税制改革の一環として位置づけ

- 社会的公平性の重視:高所得者への優遇を避ける制度設計により、中低所得者層への配慮を明確化

この戦略は、社会的公平性を重視する一方で、制度の複雑化が懸念される。

林芳正氏・茂木敏充氏:賃上げ重視の慎重路線

林芳正官房長官と茂木敏充前幹事長は、年収の壁問題よりも賃上げによる実質的な所得向上を重視する立場を取っている。

両氏の戦略の特徴:

- 賃上げ優先:林氏は「実質賃金1%程度の上昇を定着させたい」として、名目賃金4%前後の上昇を目標設定

- 構造的解決:年収の壁という制度的制約の解除よりも、賃金水準そのものの底上げによる根本的解決を志向

- 財政健全性重視:茂木氏は消費税減税について「物価高対策としては効果が出ない」として、財政規律を重視

この戦略は、長期的な経済構造の改善を目指すものだが、短期的な労働力不足解決には時間がかかる可能性がある。

政策効果とリスク分析

経済的インパクト

労働供給への影響 年収の壁の引き上げは、パートタイム労働者の就労調整行動を大幅に改善する可能性がある。現在、多くの女性労働者が103万円の壁を意識して労働時間を制限しており、178万円への引き上げが実現すれば、約75万円分の追加就労余地が生まれる。

税収への影響 一方で、年収103万円から178万円の範囲で所得税が非課税となることで、短期的には税収減少が避けられない。ただし、労働供給の増加による経済活動の拡大効果により、中長期的には税収基盤の拡大が期待される。

社会保険制度との整合性

重要な課題は、年収130万円の社会保険の壁との関係である。年収の壁が178万円に引き上げられても、130万円を超えると社会保険料負担が発生するため、新たな就労調整ポイントが生じる可能性がある。この点について、各候補者の具体的な対応策は明確化されていない。

財政健全性との両立

高市氏の積極財政路線に対し、金融市場では財政悪化への警戒感が高まっている。財務省の国債入札参加者会合でも「財政に懸念が残っている」との声が出ており、年収の壁引き上げによる税収減少をどう補填するかが重要な課題となっている。

野党との連携戦略

国民民主党との関係

年収の壁問題は、国民民主党の重要政策でもある。同党は178万円への引き上げを強く求めており、総裁選後の連立政権運営において重要な試金石となる。

各候補者の連携姿勢:

- 高市氏:最も積極的な連携姿勢を示し、「一刻も早く連立政権の枠組みを作る」と明言

- 小泉氏:「誠実に協議する」として、対話重視の姿勢を表明

- その他候補:具体的な連携方針は明確化されていない

政治的安定性への影響

玉木雄一郎国民民主党代表は「年内に何ができるか、どこまで合意できるかが最大の試金石になる」と述べており、年収の壁問題への対応が連立政権の安定性を左右する可能性がある。

今後の展望と課題

制度設計の複雑さ

年収の壁問題の解決には、所得税制、社会保険制度、雇用制度の包括的な見直しが必要である。単純な基準額の引き上げだけでは、新たな歪みが生じる可能性があり、制度全体の整合性確保が重要な課題となる。

経済成長との連動

小泉氏が提案する「物価や賃金上昇に合わせた調整機能」は、制度の持続可能性という観点で優れているが、経済成長率と制度改正のタイミングをどう連動させるかという技術的課題がある。

地方経済への配慮

年収の壁問題は、地方における労働力不足とも密接に関連している。特に地方では最低賃金水準が低く、年収の壁の引き上げ効果がより大きく現れる可能性がある。地域格差への配慮をどう制度に組み込むかも重要な検討事項である。

結論

自民党総裁選における年収の壁問題への各候補者のアプローチは、それぞれ異なる理念と戦略に基づいている。高市氏の積極的引き上げ路線、小泉氏のインフレ対応型制度、小林氏の包括改革アプローチ、林・茂木両氏の賃上げ重視路線は、いずれも一定の合理性を持っている。

しかし、真に重要なのは年収の壁問題を日本経済全体の構造改革の一環として位置づけ、労働市場の流動性向上、女性活躍推進、地方創生との統合的な政策体系として実現することである。

次期総裁には、短期的な政治的妥協に留まらず、日本経済の持続的成長と社会の公平性確保を両立する長期的視野に立った政策実現が求められている。年収の壁問題への対応は、その試金石となるだろう。