序章:焼け野原から奇跡の復活を導いた稀代の宰相

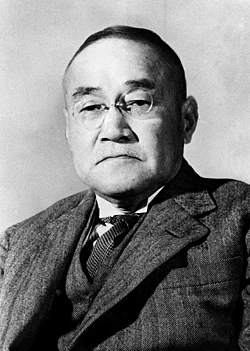

1945年8月15日、日本は敗戦という未曾有の国難に直面した。そんな絶望的状況の中で、67歳という高齢で首相の座に就き、戦後日本の基礎を築いた男がいる。吉田茂—外務官僚出身でありながら、毒舌と老獪な政治手腕で「吉田ドクトリン」を確立し、日本を奇跡的な復興へと導いた戦後政治史上最も重要な人物の一人である。「バカヤロー解散」で知られる彼の豪快な人柄と、その裏に隠された深謀遠慮に満ちた政治哲学を紐解いてみよう。

第1章:高知の竹の子生活から外交官への道

土佐の自由民権の血を引く

明治11年(1878年)9月22日、高知県宿毛で竹内綱(つな)の五男として生まれた吉田茂(幼名:茂太郎)。父・竹内綱は自由民権運動の闘士で、後に東京府会議長も務めた人物だった。この自由主義的な家庭環境が、後の吉田の反骨精神と独立不羈の性格を育んだ。

横浜の貿易商・吉田健三の養子に

生後まもなく、横浜で貿易業を営む吉田健三の養子となった。健三は英国商社で働いた経験があり、国際的な視野を持つ実業家だった。この養父の影響で、茂は幼い頃から西洋文化に親しみ、英語を自然に身につけた。

学習院から東京帝大へ—エリート街道を歩む

学習院中等科、高等科を経て、明治39年(1906年)に東京帝国大学法科大学政治科を卒業。同期には後に政治家となる者も多く、エリート官僚への道筋が整った。大学時代から政治への関心が高く、特に外交問題に強い興味を示していた。

第2章:外務官僚として世界を駆ける

中国、イギリスでの外交修業

明治39年に外務省に入省し、まず天津領事館、次に奉天総領事館で中国情勢を学んだ。大正8年(1919年)にはパリ講和会議に随員として参加し、国際政治の最前線を経験。その後ロンドン、ローマの各大使館で勤務し、欧州外交の機微を習得した。

駐イタリア大使時代の慧眼

昭和5年(1930年)、52歳で駐イタリア大使に就任。ムッソリーニ政権下のファシズムの実態を目の当たりにし、全体主義の危険性を早くから認識していた。この経験が後の民主主義への確信を深めることになる。

駐英大使時代の苦悩と決断

昭和11年(1936年)から昭和14年(1939年)まで駐英大使を務めた。この間、日中戦争が勃発し、日英関係は悪化の一途を辿る。吉田は日本の軍国主義路線に反対し、本国政府に対英協調を説いたが聞き入れられず、ついに辞任を余儀なくされた。

第3章:戦時中の抵抗と投獄

平和工作グループ「ヨハンセン・グループ」

太平洋戦争中、吉田は近衛文麿元首相らと共に早期和平を模索する「ヨハンセン・グループ」に参加。軍部の戦争継続方針に真っ向から反対し、天皇への終戦勧告を画策した。この活動は極めて危険で、発覚すれば死刑も覚悟の行動だった。

「ヨハンセン事件」で投獄

昭和20年(1945年)4月、憲兵隊に逮捕され、約40日間拘留された。近衛上奏文の起草に関与したことが主な容疑だった。皮肉にも、この投獄体験が戦後の政治的信用を高めることになる。戦争に反対した数少ない政治家として、GHQからも信頼される人物となった。

第4章:戦後政治の舞台へ—「老人」67歳の挑戦

東久邇宮内閣での外相就任

昭和20年8月17日、東久邇宮稔彦内閣の外務大臣に就任。敗戦処理という困難な任務を67歳で引き受けた。マッカーサー司令官との初会見では、完璧な英語で堂々と渡り合い、GHQ関係者を驚かせた。

幣原内閣での再任と憲法改正

続く幣原喜重郎内閣でも外相を務め、新憲法制定過程に深く関与した。特に憲法第9条(戦争放棄条項)については、当初は反対だったが、国際情勢を見極めて現実的な判断を下した。この柔軟性こそ吉田外交の真骨頂だった。

第5章:首相として戦後復興の礎を築く

第1次吉田内閣(1946-1947年):民主化の推進

昭和21年(1946年)5月22日、68歳で第45代内閣総理大臣に就任。戦後復興と民主化の両立という至難の業に挑んだ。農地改革、財閥解体、労働組合の育成など、GHQの占領政策を巧妙に利用して日本社会の民主化を進めた。

「昭和の妖怪」との対決

1947年の総選挙で自由党が敗北し、社会党の片山哲内閣が成立。しかし政権運営に行き詰まった片山内閣の後を受けて、再び政権を担うことになる。この間、政敵から「昭和の妖怪」と呼ばれるほど、老獪な政治手腕を発揮した。

第2次・第3次吉田内閣(1948-1954年):「吉田ドクトリン」の確立

朝鮮戦争勃発(1950年)を転機として、吉田は独自の国家戦略「吉田ドクトリン」を確立した。その骨子は:

- 軽武装・経済重視:軍事費を抑制し、経済復興に資源を集中

- 日米安保体制:アメリカとの安全保障条約により外部からの脅威に対処

- 自由主義経済:資本主義経済体制を堅持し、国際社会への復帰を図る

- 段階的な主権回復:性急な独立よりも、着実な国力回復を優先

第6章:サンフランシスコ講和条約—独立への道筋

「全面講和か単独講和か」の大論争

昭和25年(1950年)頃から講和問題が政治の焦点となった。野党や知識人の多くは中国・ソ連を含む「全面講和」を主張したが、吉田は現実的な「単独講和」を選択。この判断が戦後日本の進路を決定づけた。

昭和26年9月8日—サンフランシスコの歴史的瞬間

サンフランシスコ講和会議で、吉田は首席全権として講和条約に調印。同日、日米安全保障条約も締結した。この「サンフランシスコ体制」により、日本は主権を回復すると同時に西側陣営の一員となった。

講和条約調印演説の名場面

調印式での吉田の演説は、戦後日本の決意を示す歴史的なものとなった。「日本国民は、世界の平和と人類の福祉とに貢献する」と述べ、新生日本の理念を国際社会に宣言した。

第7章:「バカヤロー」事件と吉田茂の人間性

昭和28年2月28日—「バカヤロー」の瞬間

予算委員会で右派社会党の西村栄一議員が「貧乏人は麦を食え」発言を追及した際、吉田は「バカヤロー」と不規則発言。この一言が政治問題化し、ついに衆議院が解散される「バカヤロー解散」となった。

毒舌エピソードの数々

吉田の毒舌は有名で、数々の名言(迷言?)を残している:

- 記者に対して:「曲学阿世の徒」(学問を曲げて世におもねる者)

- 野党議員に対して:「君たちは愚連隊だ」

- 政敵に対して:「君は頭が悪いから分からんのだ」

これらの発言は批判も受けたが、同時に彼の飾らない人間性を表すものとして、多くの国民に親しまれた。

第8章:知られざる吉田茂の素顔

葉巻を愛した紳士

吉田のトレードマークといえば葉巻だった。常に上質な葉巻を愛用し、重要な会議でも葉巻を手放さなかった。この紳士的なスタイルは、戦後日本の新しいイメージを演出する効果もあった。

大磯の邸宅での雅な生活

神奈川県大磯の邸宅「旧吉田茂邸」では、政財界の要人を招いて頻繁に会合を開いた。日本庭園を愛し、自ら庭の手入れをすることもあった。書や絵画にも造詣が深く、文化人としての側面も持っていた。

孫娘・麻生太郎への愛情

娘・和子の息子である麻生太郎(後の首相)を特にかわいがり、政治の道に導いた。「太郎は将来必ず総理大臣になる」と予言し、実際にその通りになった。家族愛の深い祖父としての顔も持っていた。

ワンマン宰相の孤独

強いリーダーシップを発揮する一方で、内心は孤独を抱えていた。特に晩年は政界での孤立感が強く、「一人ぼっちの政治家」と自嘲することもあった。権力の頂点にいる者の宿命的な孤独を味わっていた。

第9章:吉田学校—次世代リーダーの育成

「吉田学校」の逸材たち

吉田の下で育った政治家は「吉田学校」と呼ばれ、戦後政治の中核を担った:

- 池田勇人:「所得倍増計画」で高度経済成長を実現

- 佐藤栄作:戦後最長政権を築き、ノーベル平和賞受賞

- 田中角栄:「日本列島改造論」で地方発展に尽力

- 福田赳夫:安定した経済政策で信頼を獲得

- 大平正芳:「田園都市国家構想」を提唱

人材育成の哲学

吉田は部下の能力を見抜き、適材適所に配置する天才だった。「政治は人なり」を信条とし、将来性のある若手を積極的に登用した。この人材育成能力こそ、戦後日本の発展を支えた最大の功績かもしれない。

第10章:吉田ドクトリンの功罪と現代への影響

経済復興の奇跡を実現

軽武装・経済重視の政策により、日本は短期間で戦前の経済水準を回復し、さらに世界第2位の経済大国への基礎を築いた。朝鮮戦争特需を巧妙に利用し、「焼け野原」から「東洋の奇跡」への転換を成し遂げた。

安保依存体制の光と影

日米安保体制により、日本は最小限の軍事負担で平和を維持できた。しかし一方で、アメリカへの過度の依存や、独自の外交政策の制約という問題も生じた。この「安保依存」は現在まで続く日本外交の基本的枠組みとなっている。

「55年体制」の基盤形成

吉田の政治手法は、その後の自由民主党の政治スタイルの原型となった。保守合同による自民党結成(1955年)の思想的基盤は、吉田政治にあったといえる。

現代日本への遺産

吉田ドクトリンの基本的な考え方—経済重視、日米同盟、専守防衛—は形を変えながら現在まで継承されている。「戦後レジーム」の出発点として、今も日本政治の根幹を成している。

第11章:名言・迷言で見る吉田茂の思想

政治哲学を表す名言

- 「政治は生きものだ」:状況に応じて柔軟に対応する現実主義

- 「寛容と忍耐」:民主主義政治に必要な姿勢

- 「独立なくして平和なし、平和なくして独立なし」:独立と平和の両立

人生観を示す言葉

- 「後は野となれ山となれ」:自分なりに全力を尽くしたら、結果は天に任せる

- 「男子の本懐」:政治家としての使命感

- 「私は運が良かった」:謙虚さと感謝の気持ち

辛辣な批評

- 「政治家は国民のレベル以上にはなれない」:民主主義の本質を突いた洞察

- 「理想は高く、現実は低く」:理想と現実のバランスの重要性

結論:戦後日本の「建国の父」としての不滅の功績

吉田茂の生涯は、個人の才覚と時代の要請が見事に合致した稀有な例である。67歳という高齢で政界に入り、81歳まで現役の政治家として活動し続けた驚異的なエネルギーと、老練な政治判断力によって、戦後日本の基本的な国家戦略を確立した。

彼が築いた「吉田ドクトリン」は、単なる政策を超えて、戦後日本の生き方そのものを規定した。軽武装・経済重視という選択により、日本は軍事大国への道を捨て、経済発展と平和主義を両立させる独自の路線を歩むことになった。この選択が正しかったかどうかは今も議論が分かれるが、少なくとも日本に長期間の平和と繁栄をもたらしたことは否定できない。

吉田の政治手法—現実主義、柔軟性、長期的視野—は、混乱期のリーダーシップの教科書ともいえる。「バカヤロー」発言に象徴される毒舌と豪快さの裏に、深い洞察力と責任感があったからこそ、国民の信頼を得続けることができた。

また、「吉田学校」として多くの優秀な政治家を育成したことも、彼の大きな功績である。個人的な魅力と政治的手腕により、次世代のリーダーたちに「政治とは何か」を教え、戦後日本の政治的安定に寄与した。

昭和42年(1967年)10月20日、89歳で大往生を遂げた吉田茂。その葬儀は戦後初の国葬として営まれ、国民的な哀悼の意が示された。「戦後日本の建国の父」として、彼の功績は日本史に永遠に刻まれるだろう。

現在の日本が直面する様々な課題—少子高齢化、経済停滞、安全保障環境の変化—に対しても、吉田茂の現実主義的なアプローチは多くの示唆を与えてくれる。理想を抱きながらも現実を直視し、長期的な国益を見据えて粘り強く政策を推進する姿勢は、時代を超えて学ぶべき政治家の規範といえるだろう。

毒舌で知られた「バカヤローの男」は、実は戦後日本最大の愛国者だったのかもしれない。その生涯をかけて築いた平和で豊かな日本こそが、吉田茂という稀代の政治家が残した最大の遺産なのである。

本記事は歴史的事実に基づいて構成されていますが、一部の逸話や評価については諸説あることをご了承ください。