序章:奴隷から総理大臣へ—日本史上最もドラマチックな人生

アメリカで奴隷として売られ、芸者の養子となり、英語教師からペルー銀山開発の詐欺に遭い、日銀総裁から総理大臣、そして最期は2・26事件で暗殺される——これほどドラマチックな人生を送った政治家が、日本にいた。

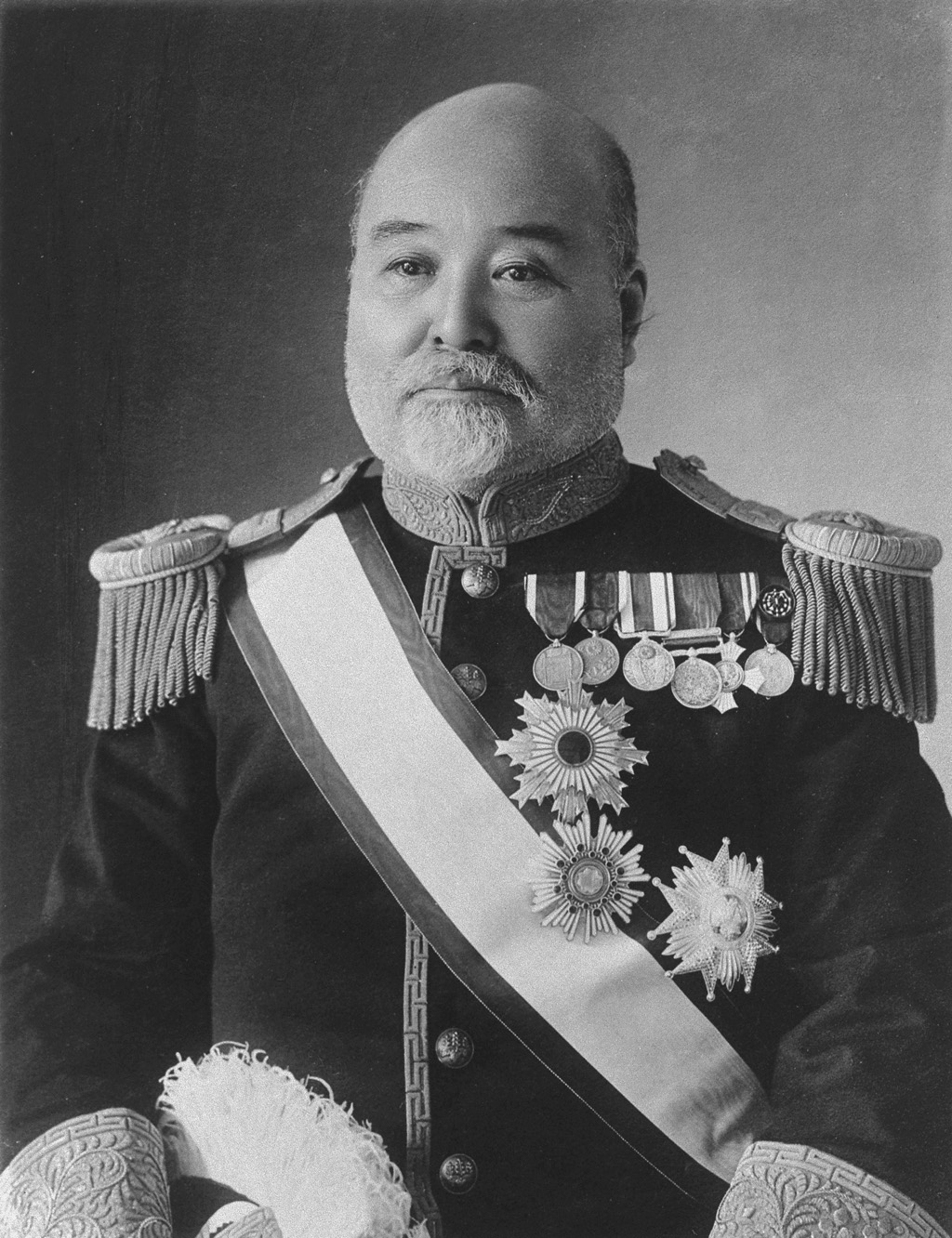

高橋是清。「ダルマさん」の愛称で親しまれ、昭和恐慌から日本を救った天才的な経済政策手腕を持ちながら、軍部に睨まれて82歳で凶弾に倒れた男。7回も大蔵大臣を務め、「財政の神様」と呼ばれた彼の人生は、まさに波瀾万丈の冒険譚である。

明治・大正・昭和を生き抜き、日本の近代化に貢献した希代の経済政策家の、驚くべき生涯を追ってみよう。

第1章:奇妙な出自と少年時代の冒険

江戸の絵師と町娘の間に

慶応3年(1867年)9月19日、江戸・芝中門前町で高橋是清は生まれた。ただし、この出生には複雑な事情がある。

実の父は幕府御用絵師・川村庄右衛門、母は町娘のきん。しかし、きんは川村家の正式な妻ではなかった。生まれてすぐ、是清は仙台藩の足軽・高橋是忠の養子となる。つまり、是清は「もらい子」として育てられたのだ。

幼少期から利発だった是清は、読み書きを早くから習得。特に英語に興味を示し、横浜の外国人居留地に通って外国人と話すことを楽しんだ。この英語力が、後の人生を大きく変えることになる。

13歳でアメリカへ—そして奴隷に

明治13年(1868年)、わずか13歳の是清は、仙台藩の命でアメリカ留学に出発する。西洋の文明を学び、日本の近代化に貢献するという壮大な使命を帯びての渡米だった。

しかし、ここから是清の悪夢が始まる。是清を案内した日本人通訳が、実は詐欺師だったのだ。是清はカリフォルニア州オークランドで、ある家庭に「年季奉公人」として売り飛ばされてしまう。

実質的な「奴隷」として、是清は朝から晩まで働かされた。掃除、洗濯、薪割り、農作業——13歳の少年にとって、過酷な労働だった。言葉も十分に通じず、逃げ出すこともできない。絶望的な状況である。

救出、そしてサンフランシスコへ

この窮状を救ったのが、たまたま是清の境遇を知ったアメリカ人宣教師だった。宣教師は是清を買い戻し、自由の身にしてくれた。

その後、是清はサンフランシスコに移り、学校に通いながら英語を猛勉強。持ち前の語学力で、めきめきと上達していく。この時期のアメリカでの経験が、是清の国際的な視野を育てた。

明治元年(1868年)、16歳で日本に帰国。しかし、すでに明治維新が起こり、仙台藩は戊辰戦争で敗北していた。藩からの支援は途絶え、是清は自力で生きていかなければならなくなった。

芸者・おかめの養子に

帰国後、是清は職を転々とした。英語を活かして通訳や教師の仕事をしたが、安定しない。そんな是清を見かねて引き取ったのが、芸者のおかめだった。

おかめは是清を気に入り、養子にすると申し出た。是清は「芸者の養子」という奇妙な立場になるが、おかめの援助のおかげで、なんとか生活を立て直すことができた。

この時期、是清は様々な仕事を経験する。学校の英語教師、文部省の役人、特許局の職員——どれも長続きしなかったが、多様な経験が是清の視野を広げた。

第2章:ペルー銀山詐欺と苦難の日々

夢の一攫千金話

明治20年(1887年)、35歳の是清に、人生を変える「チャンス」が訪れる。ペルーに銀山があり、そこへの投資を募っているという話だった。

是清は通訳兼視察役として、ペルー行きを決意。「これで一攫千金だ!」と意気揚々と南米へ向かった。しかし、待っていたのは詐欺だった。

ペルーに着いてみると、「銀山」など存在しなかった。荒れ果てた土地があるだけで、銀の「ぎ」の字もない。完全に騙されたのだ。

無一文で日本へ帰国

投資家たちの金は消え、是清も無一文。なんとか日本に帰ってきたものの、37歳にして一文無しの失業者である。しかも、投資詐欺に関わったという悪評まで立ってしまった。

普通なら、ここで人生が終わってもおかしくない。しかし、是清は諦めなかった。「まだやり直せる。必ず成功してみせる」。この不屈の精神が、是清を支えた。

第3章:日本銀行への入行—経済政策家への道

日銀での頭角

明治25年(1892年)、40歳の是清に転機が訪れる。日本銀行への就職が決まったのだ。英語力と、それまでの多様な経験が評価されたのである。

日銀での是清は、めざましい活躍を見せる。外国為替業務を担当し、持ち前の英語力と国際感覚を発揮。特に、日清戦争(明治27年・1894年)時の戦費調達では手腕を示した。

是清の特徴は、数字に強く、国際金融の仕組みを深く理解していたことだった。当時の日本には、国際金融に通じた人材がほとんどいなかった。是清は貴重な存在だったのだ。

日露戦争と外債募集の成功

是清の名を一躍有名にしたのが、日露戦争(明治37年・1904年)での外債募集である。戦争には莫大な資金が必要だが、当時の日本にはそんな金はなかった。外国から借りるしかない。

是清は副総裁としてロンドンとニューヨークに渡り、外債の募集に奔走した。しかし、誰も日本に金を貸そうとしない。「小国・日本が大国・ロシアに勝てるわけがない」と思われていたからだ。

ここで是清の粘りと人脈が活きる。ユダヤ系銀行家のジェイコブ・シフと親交を深め、ついに巨額の融資を引き出すことに成功。この資金が、日本の勝利を支えた。

日銀総裁、そして政界へ

明治44年(1911年)、59歳で日本銀行総裁に就任。しかしわずか2年で辞任し、政界入りを決意する。大正2年(1913年)、衆議院議員選挙に立候補して当選。61歳での政治家デビューだった。

政界での是清は、その経済の知識を買われ、すぐに頭角を現す。大正7年(1918年)、66歳で初めて大蔵大臣に就任。これが、是清の輝かしいキャリアの始まりだった。

第4章:総理大臣、そして「財政の神様」へ

原敬暗殺と突然の首相就任

大正10年(1921年)11月4日、衝撃的な事件が起きる。時の首相・原敬が東京駅で暗殺されたのだ。内閣は総辞職し、後継首相選びが始まった。

白羽の矢が立ったのが、当時大蔵大臣だった高橋是清である。69歳での首相就任だった。ただし、これは「つなぎ内閣」と見られており、長続きしないと予想されていた。

実際、高橋内閣はわずか7ヶ月で終わった。しかし、この短い首相時代に、是清は重要な決断を下している。ワシントン海軍軍縮会議への参加を決め、軍備拡張競争からの脱却を図ったのだ。

7回の大蔵大臣就任

首相退陣後も、是清は何度も大蔵大臣に起用される。その回数、実に7回。これは歴代最多記録である。

なぜこれほど重用されたのか?答えは簡単。是清以外に、日本経済を任せられる人材がいなかったからだ。特に危機的状況になると、「是清を呼べ!」となるのが常だった。

「財政の神様」「ダルマさん」——是清は国民から親しみと尊敬を込めて、こう呼ばれるようになった。

第5章:昭和恐慌からの脱出—高橋財政の奇跡

金解禁と昭和恐慌

昭和4年(1929年)、世界恐慌が発生。日本経済も大打撃を受けた。さらに、浜口雄幸内閣が実施した「金解禁」(金本位制への復帰)が事態を悪化させる。

金解禁により円高が進行し、輸出産業は壊滅的打撃を受けた。企業倒産が相次ぎ、失業者が街にあふれ、農村では娘を身売りする家庭まで現れた。「昭和恐慌」である。

金輸出再禁止と積極財政

昭和6年(1931年)12月、犬養毅内閣が成立し、79歳の是清が再び大蔵大臣に就任した。是清が最初に行ったのが、「金輸出再禁止」——つまり、金本位制からの離脱である。

これにより円安が進行し、輸出産業が息を吹き返した。しかし、是清の真骨頂はここからだ。

是清は大胆な財政出動を実施した。公共事業への投資を増やし、農村救済に資金を投入し、軍事費も増額した。財源は?国債発行である。

当時、「国債発行は悪だ」という考えが支配的だった。財政規律を守るべきだという意見が強かった。しかし是清は、「不況の時こそ、政府が金を使うべきだ」と主張した。

日銀引き受けによる国債消化

さらに画期的だったのが、発行した国債を日本銀行に引き受けさせたことだ。つまり、事実上の「お金の印刷」である。

これは極めて危険な政策だった。やりすぎれば激しいインフレーションを引き起こす。しかし是清は、絶妙なバランス感覚でこの政策を運用した。

見事な経済回復

結果は驚くべきものだった。日本経済は急速に回復し、昭和8年(1933年)には恐慌前の水準に戻った。世界が不況に苦しむ中、日本だけが奇跡的な回復を遂げたのである。

是清の政策は、後にケインズ経済学として体系化される「有効需要の創出」「財政政策による景気調整」を、理論より先に実践したものだった。経済学者ではない是清が、天才的な直感でこの政策にたどり着いたのは、驚異的といえる。

第6章:軍部との対立—そして悲劇へ

軍事費削減への転換

経済が回復すると、是清は方針を転換した。「もう財政出動は十分だ。これ以上国債を発行すれば、インフレになる」。そして、軍事費の削減を主張し始めた。

昭和恐慌時、是清は軍事費も増額していた。しかしそれは、あくまで景気対策としてである。経済が回復した今、軍事費は削減すべきだ——これが是清の考えだった。

しかし、軍部は激怒した。「満州事変も、日中戦争も進行中だ。なぜ軍事費を削るのか!」。陸軍の青年将校たちは、是清を「国賊」と呼び始めた。

「次は殺される」—是清の予感

是清は、自分の身に危険が迫っていることを感じていた。周囲に「私は近いうちに殺されるかもしれない」と漏らすことがあった。

しかし、是清は軍事費削減の方針を曲げなかった。「国家財政を守ることが、私の使命だ。軍部が怖いからといって、正しい政策を捨てるわけにはいかない」。

82歳の老政治家の、最後の矜持だった。

昭和11年2月26日—2・26事件

昭和11年(1936年)2月26日早朝、東京は大雪だった。陸軍の青年将校たちが、クーデターを起こした。いわゆる「2・26事件」である。

反乱軍は、政府要人を次々と襲撃した。そして、赤坂の高橋是清邸にも、6人の兵士が押し入った。

まだ寝ていた是清は、銃声で目を覚ました。寝室に兵士たちが踏み込んでくる。

是清は起き上がり、兵士たちを見据えた。そして静かに言った。「私を撃つのか。撃つなら撃ちなさい」

次の瞬間、銃声が響いた。是清の体に、何発もの銃弾が撃ち込まれた。さらに兵士の一人が、軍刀で是清の体を斬りつけた。

享年82歳。「財政の神様」は、こうして凶弾に倒れた。

第7章:知られざる高橋是清の素顔

「ダルマさん」と呼ばれた理由

是清は、その体型から「ダルマさん」と呼ばれていた。背が低く、ずんぐりとした体型。そして、いつもニコニコと笑顔を絶やさない。まさにダルマそっくりだったのだ。

しかし、この愛称には親しみが込められていた。「ダルマさんが何とかしてくれる」——不況に苦しむ国民は、是清にそう期待したのである。

酒豪で芸者遊び好き

是清は大の酒好きで、芸者遊びも好きだった。夜な夜な料亭に繰り出し、芸者たちと酒を酌み交わす。82歳まで、この習慣は変わらなかった。

ある時、側近が「大臣、そろそろお帰りになっては」と促すと、是清は笑って答えた。「まだ若い者には負けんよ。もう一本付き合え」。80歳を超えても、この元気さである。

書と絵を愛した文化人

意外なことに、是清は書と絵に優れた才能を持っていた。特に書は達筆で、是清の書を求める人が後を絶たなかった。

絵も描いた。実父が絵師だった血筋もあるのだろう。風景画や花鳥画を好んで描き、友人たちに配った。経済政策家としてだけでなく、文化人としての一面も持っていたのだ。

「金のことは俺に任せろ」

是清の口癖は「金のことは俺に任せろ」だった。実際、どんな経済危機でも、是清は必ず解決策を見つけ出した。

この自信はどこから来たのか?それは、是清の波瀾万丈の人生経験である。奴隷、詐欺被害、無一文——あらゆる苦境を乗り越えてきた是清には、「何とかなる」という確信があった。

「人生、どん底を経験すれば、後は上がるだけだ」——是清の人生哲学である。

第8章:高橋是清の遺産

ケインズより早かった高橋財政

是清が実施した積極財政政策は、ケインズが『雇用・利子および貨幣の一般理論』を発表する(1936年)より前だった。つまり、是清は経済理論より先に、正しい政策を実行したのである。

現代の経済学者たちは、高橋財政を「世界で最も早い成功したケインズ政策」と評価している。学問的知識ではなく、直感と経験で正しい政策にたどり着いた是清の天才性が、ここに現れている。

「出口戦略」の失敗

ただし、高橋財政には批判もある。それは「出口戦略」の問題だ。

是清は、景気回復後に財政を引き締めようとした。しかし、それが軍部の反発を招き、暗殺につながった。もし是清が生きていれば、もっと巧妙に財政を正常化できたかもしれない。

是清の死後、日本の財政は歯止めが効かなくなり、戦争への道を突き進んでいく。「是清が生きていれば、戦争は防げたかもしれない」——こう考える歴史家は少なくない。

現代への教訓

高橋是清の政策は、現代にも多くの示唆を与えている。

- 不況時には積極財政が有効

- ただし、タイミングを見極めた引き締めも必要

- 経済政策は、教科書的正しさより、実効性が重要

- 時には大胆な発想の転換が求められる

令和の日本が直面する経済問題——デフレ、少子高齢化、財政赤字——これらに対して、「是清ならどう対応するか」を考えることには、大きな意味がある。

結論:奴隷から財政の神様へ—不屈の精神が遺したもの

高橋是清の人生は、まさに波瀾万丈だった。13歳でアメリカの奴隷となり、35歳でペルー詐欺に遭い、40歳で日銀に入行し、69歳で総理大臣となり、82歳で暗殺される——これほどドラマチックな人生を送った政治家は、日本史上他にいない。

しかし、是清の真の偉大さは、波瀾万丈の人生そのものではない。それは、どんな逆境でも諦めない不屈の精神と、常識にとらわれない柔軟な発想力にある。

奴隷として売られた時、普通なら絶望するだろう。詐欺に遭って無一文になった時、普通なら人生を諦めるだろう。しかし是清は、決して諦めなかった。「まだやり直せる」と信じ続けた。

この不屈の精神が、昭和恐慌からの奇跡的な経済回復を可能にした。教科書通りではなく、大胆な発想で問題を解決する——これこそが是清流である。

「ダルマさん」と親しまれた是清の笑顔の裏には、数々の苦難を乗り越えてきた強靭な精神があった。そして最期は、国家財政を守るという信念を貫いて、凶弾に倒れた。

高橋是清が現代に生きていたら、何と言うだろうか?

「金のことは俺に任せろ。どんな経済危機も、必ず乗り越えられる。大事なのは、諦めない心と、柔軟な発想だ。教科書通りにやる必要はない。大胆に、しかし慎重に。そして最後は、国家と国民のために」

奴隷から財政の神様へ——高橋是清の人生は、「人生は何度でもやり直せる」「逆境こそがチャンスだ」という、力強いメッセージを私たちに残している。

2・26事件から80年以上が経った今も、「ダルマさん」の遺産は、日本経済の礎として生き続けているのである。

本記事は歴史的事実に基づいて構成されていますが、一部の逸話や評価については諸説あることをご了承ください。