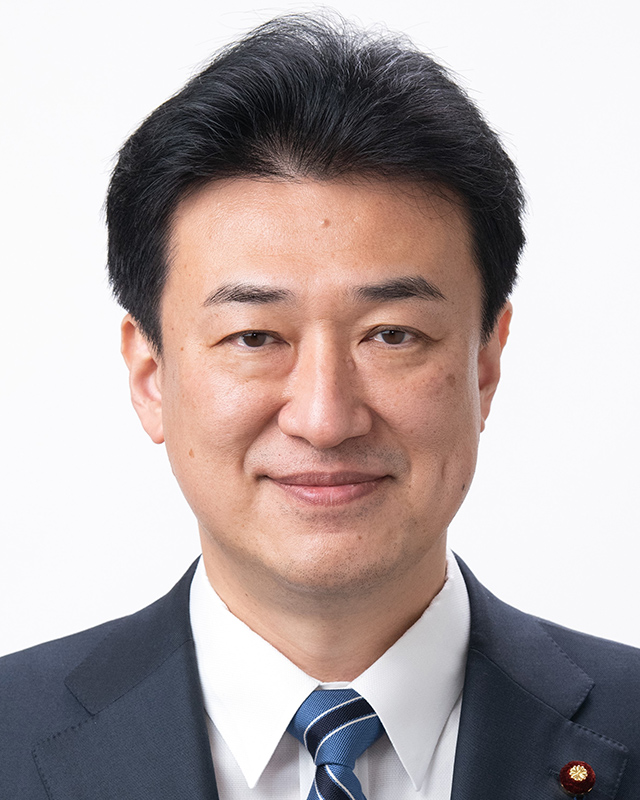

2025年10月21日、日本の政治史に新たな1ページが刻まれました。高市早苗氏が憲政史上初の女性総理大臣に就任し、その内閣の要となる官房長官に木原稔氏(56歳)が就任しました。熊本県選出の官房長官は、1976年から77年に福田赳夫内閣で務めた園田直氏以来、ほぼ半世紀ぶりという歴史的な人事となりました。

官房長官という重責:内閣の司令塔として

官房長官は「内閣の要」「政権の大番頭」と称される、日本政治において極めて重要な役職です。その職務は多岐にわたり、内閣のスポークスマンとして日々記者会見を行い、政府の方針を国民に伝える役割を担います。また、各省庁間の調整役として、縦割り行政の弊害を防ぎ、政策の一貫性を保つ重要な任務を果たします。

さらに官房長官は、総理大臣の最側近として、内閣の意思決定プロセスにおいて中心的な役割を果たし、国家の危機管理においても司令塔として機能します。災害対応から安全保障上の危機まで、あらゆる事態において迅速かつ的確な判断が求められる、まさに日本政治の中枢を担う職責なのです。

歴代の官房長官を見ても、後藤田正晴氏、梶山静六氏、野中広務氏、福田康夫氏、安倍晋三氏、菅義偉氏など、多くが後に総理大臣や党の重鎮として活躍しており、この職の重要性がうかがえます。官房長官は単なる調整役ではなく、政権の成否を左右する重要なポストであり、その人選は内閣の性格を決定づける重要な要素となります。

木原稔氏の歩み:民間から政界へ、そして安全保障のスペシャリストへ

早期のキャリアと政界入り

木原稔氏は1969年8月12日、熊本県熊本市中央区(出生時は熊本市)に生まれました。地元の熊本高等学校を卒業後、早稲田大学法学部に進学。大学時代には「早稲田ラーメン党」というサークルを結党し、初代党首を務めるなど、ユニークな一面も持ち合わせています。

大学卒業後は日本航空(JAL)に入社し、パイロット職を目指しました。約10年間勤務したのち、JALを退社し、政治の道へと進みます。この民間企業での経験は、後の政治活動において実務的な視点をもたらす貴重な財産となりました。

2005年(平成17年)の衆議院選挙で初当選を果たし、現在6期目を務めています。熊本1区(熊本市中央区・東区・北区)を地盤とし、地元との強い絆を保ちながら、国政の場で着実に実績を積み重ねてきました。

防衛・安全保障分野での実績

木原氏の政治キャリアの中で特に注目すべきは、防衛・安全保障分野での豊富な経験です。2013年に防衛大臣政務官に就任し、安倍晋三、菅義偉両政権で首相補佐官(国家安全保障に関する重要政策担当)を務めました。

財務副大臣、衆議院国土交通委員長、自由民主党憲法改正実現本部幹事長、党政務調査会副会長兼事務局長、党国会対策委員会副委員長、党文部科学部会長、党青年局長など、党内の要職を歴任。これらの経験を通じて、政策立案から党内調整まで幅広いスキルを身につけてきました。

そして2023年9月、第25代防衛大臣として初入閣を果たします。防衛大臣在任中は、日本の安全保障環境が厳しさを増す中、防衛力の抜本的強化に向けた取り組みを推進しました。特に、日米同盟の深化や、オーストラリア、インド、ASEANといった友好国との防衛協力の強化に尽力しました。

現在は自由民主党安全保障調査会会長として、党の安全保障政策の中核を担っています。新型コロナウイルス禍で台湾へのワクチン供給に尽力し、親台派としても知られています。

官房長官としての資質:なぜ木原氏なのか

1. 豊富な政策知識と実務経験

木原氏は、防衛・安全保障分野での専門性に加え、財務副大臣としての経験から経済・財政政策にも精通しています。また、党内の様々な役職を経験してきたことで、幅広い政策分野に対する理解を深めてきました。官房長官として各省庁の政策を調整し、統合的な政策立案を行う上で、この幅広い知識と経験は大きな強みとなります。

2. 卓越した調整能力

高市早苗首相が党政調会長時に事務局長として支えた経験があり、高市総理との信頼関係は既に確立されています。また、党内の様々な役職での調整経験は、複雑な利害関係を調整し、合意形成を図る官房長官の職務に直結します。

3. 危機管理能力

防衛大臣や首相補佐官(国家安全保障担当)としての経験は、官房長官として求められる危機管理能力の基盤となっています。自然災害から安全保障上の脅威まで、様々な危機に対して冷静かつ迅速に対応する能力は、実戦で培われたものです。

4. 国際感覚とネットワーク

JALでの勤務経験や、防衛大臣として各国のカウンターパートと築いた人脈は、日本外交を支える官房長官として貴重な資産となります。特に、台湾や東南アジア諸国との関係強化において、その人脈と信頼関係は大きな力を発揮することが期待されます。

5. バランス感覚と実直な人柄

木原氏のモットーである「みのるほど頭を垂れる稲穂かな」という言葉は、その謙虚で実直な人柄を表しています。官房長官として、時に厳しい決断を下しながらも、国民に寄り添う姿勢を保つことが期待されます。

今後の課題と期待される役割

1. 経済安全保障の強化

現代の国際環境において、経済と安全保障は密接に結びついています。半導体や重要物資のサプライチェーン確保、先端技術の保護など、経済安全保障の課題は山積しています。木原官房長官には、防衛・安全保障の専門知識を活かしながら、経済安全保障政策の司令塔としての役割が期待されます。

2. 社会保障改革と少子高齢化対策

日本が直面する最大の課題の一つが少子高齢化です。社会保障制度の持続可能性を確保しながら、子育て支援や高齢者福祉の充実を図る必要があります。木原氏は弟が障害を持っていた経験から、福祉政策にも強い関心を持っており、社会的弱者に寄り添った政策立案が期待されます。

3. 地方創生と国土強靱化

熊本出身の木原氏には、地方の実情を理解した上での地方創生政策の推進が期待されます。また、自然災害が頻発する日本において、国土強靱化は喫緊の課題です。防災・減災対策の充実と、災害時の迅速な対応体制の構築において、リーダーシップを発揮することが求められます。

4. デジタル改革の推進

行政のデジタル化は、国民の利便性向上と行政効率化の両面から重要な課題です。各省庁のデジタル化推進を調整し、統一的なデジタル政府の実現に向けて、官房長官としての調整力が試されます。

5. 国際協調と日本外交の強化

米中対立が深まる中、日本は独自の外交戦略を展開する必要があります。日米同盟を基軸としながらも、アジア太平洋地域、さらには欧州との連携を深め、自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて、外交政策の調整役として重要な役割を担うことになります。

高市内閣における位置づけと展望

高市総裁は20日、木原稔前防衛相を内閣の要となる官房長官に起用する方針を固めました。この人事には、高市総理の明確な意図が込められています。

第一に、安全保障環境が厳しさを増す中、防衛・安全保障に精通した木原氏を官房長官に据えることで、政権の安全保障重視の姿勢を内外に示しています。

第二に、木原氏は衆院当選6回で、党総裁選の決選投票では高市氏を支持していました。自民保守派の中核的存在であり、党内基盤の安定化を図る意図も見て取れます。

第三に、実務能力と調整能力に優れた木原氏を起用することで、初の女性総理として歴史的な政権運営を行う高市内閣の実行力を高める狙いがあります。

結びに:新時代の官房長官像

木原稔官房長官の就任は、日本政治の新たな時代の幕開けを告げるものです。防衛・安全保障の専門知識、豊富な政策経験、卓越した調整能力、そして謙虚で実直な人柄。これらの資質を兼ね備えた木原氏は、高市内閣の要として、また日本政治の新たな司令塔として、その手腕を発揮することが期待されています。

日本が直面する内外の課題は複雑かつ困難なものばかりです。しかし、木原官房長官のこれまでの経歴と実績を見れば、これらの課題に正面から取り組み、国民の期待に応える政権運営を支えていくものと確信できます。

「みのるほど頭を垂れる稲穂かな」—この言葉を胸に、木原稔官房長官が日本の未来を切り拓く重要な役割を果たしていくことを、多くの国民が期待しています。高市内閣の成功は、木原官房長官の双肩にかかっていると言っても過言ではないでしょう。新時代の官房長官として、その真価が問われる時が来ています。